Sie haben einen wichtigen Meilenstein geschafft und der Tumor konnte vollständig entfernt werden (Remission). Doch auch bei Brustkrebs im Frühstadium (Stadium I–III) bleibt nach einer Behandlung das Risiko bestehen, dass der Brustkrebs zurückkommt (Rezidiv) und die Erkrankung fortschreitet: Unbemerkte Krebszellen können im Körper verbleiben und später erneut aktiv werden. Das Risiko, dass der Krebs zurückkehrt, kann durch adjuvante Therapien reduziert werden.

Patientinnen mit hormonrezeptorpositivem, HER2-negativem Brustkrebs (HR+/HER2-) profitieren oft von einer Antihormontherapie über mehrere Jahre. Zusätzlich können für bestimmte Patientinnen moderne Therapien, wie CDK4/6-Hemmer, eine Rolle spielen. Diese zielgerichteten Medikamente können dazu beitragen, das Rückfallrisiko bei Brustkrebs zu senken. Lassen Sie die Chance, sich zu informieren, nicht ungenutzt!

Dranbleiben lohnt sich: Ein proaktiver Umgang mit Ihrem individuellen Rückfallrisiko und eine enge Zusammenarbeit mit Ihrem Behandlungsteam sind entscheidend, um gemeinsam die für Sie passenden Entscheidungen zu treffen und Ihre Aussichten zu verbessern, langfristig krebsfrei zu bleiben. Damit Sie nicht nur von Risiken, sondern auch über Chancen sprechen können.

Ihr Risiko kennen – Ihre Chancen nutzen!

Warum kann Brustkrebs zurückkommen?

Die Behandlungsmöglichkeiten für HR+/HER2- Brustkrebs (Brustkrebs, der wachstumsabhängig von Hormonen wie Östrogen oder Progesteron ist) haben sich durch medizinische Fortschritte in den letzten Jahren deutlich verbessert, insbesondere bei frühzeitiger Diagnose. Dennoch besteht bei frühem HR+/HER2- Brustkrebs auch nach anfänglichen Behandlungen ein Rückfallrisiko. Denn auch nach einer Operation, Strahlentherapie und/oder Chemotherapie können mikroskopisch kleine Krebszellen im Körper verbleiben, die weder sichtbar noch nachweisbar sind. Diese Zellen können später ein Wiederauftreten der Krankheit verursachen.

Ein Rückfall kann nicht nur lokal, sondern auch in anderen Körperteilen auftreten. Diese Form wird als metastasierter Brustkrebs bezeichnet. Daher ist es entscheidend, das Rückfallrisiko bei Brustkrebs von Anfang an im Blick zu behalten.

Prof. Dr. med. Lux, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe St. Vincenz mit den Standorten Frauenklinik St. Louise in Paderborn und Frauenklinik St. Josefs in Salzkotten, erklärt in diesem Video, warum es bei Brustkrebs zu einem Rückfall kommen kann und welche Prozesse im Körper dabei eine Rolle spielen.

Renate Haidinger, Patientenvertreterin, spricht in diesem Video über die Bedeutung, sich des Rückfallrisikos bei Brustkrebs bewusst zu sein.

Wie hoch ist das Rückfallrisiko beim HR+/HER2- Brustkrebs?

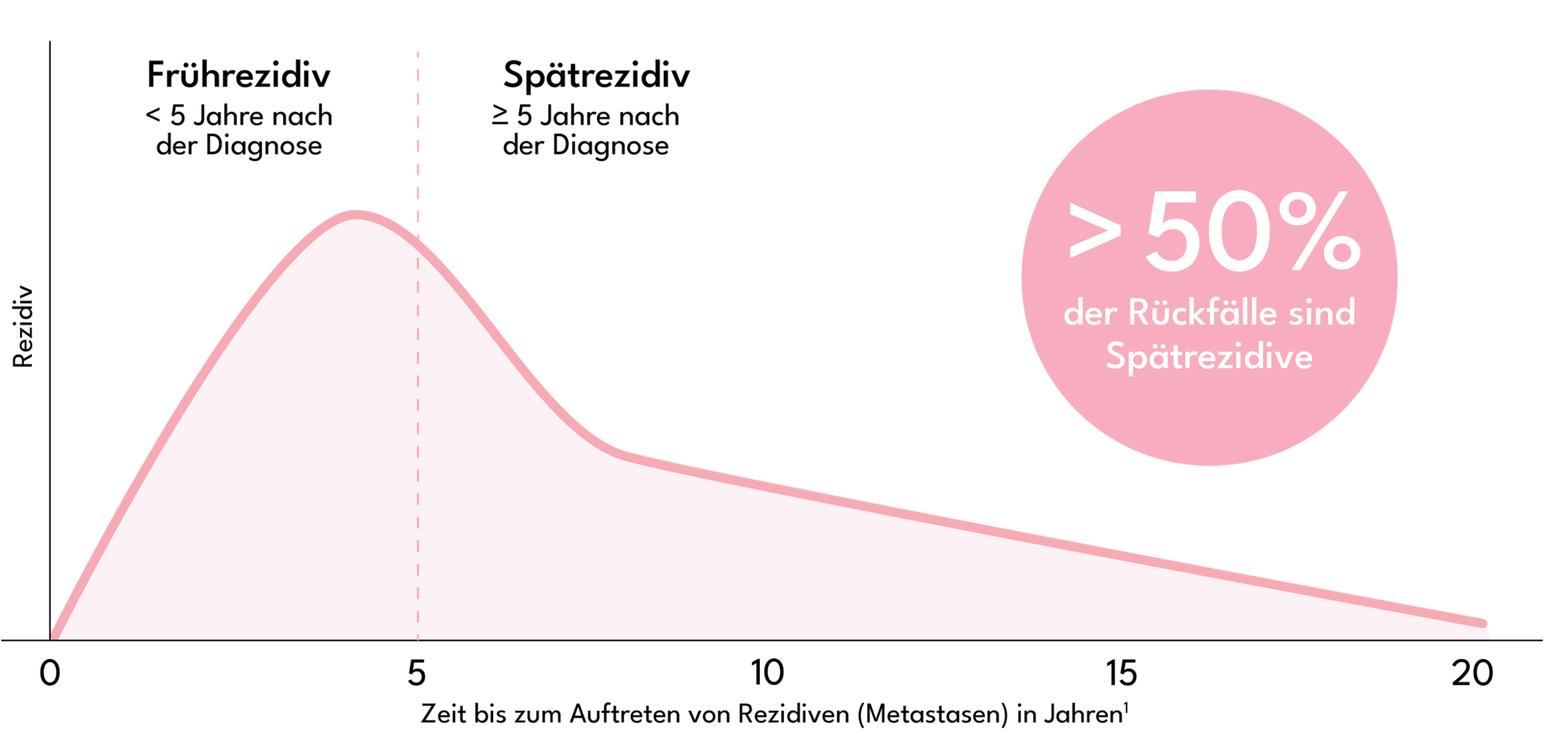

Generell gilt, dass das Risiko bei HR+/HER2- Brustkrebs für einen Rückfall in den ersten drei Jahren nach der Diagnose seinen Höhepunkt erreicht. Dennoch können Rückfälle auch Jahre später auftreten. Rund eine von drei Patientinnen mit HR+/HER2- Brustkrebs im Stadium II (N0, N1) – das bedeutet, dass der Tumor in diesem Stadium laut TNM-Klassifikation die Lymphknoten entweder nicht (N0) oder in begrenztem Umfang (N1) befallen hat – erleidet innerhalb von 20 Jahren trotz Antihormontherapie einen Rückfall. Mehr als die Hälfte der Rückfälle bei östrogenrezeptorpositivem Brustkrebs (ER+, östrogensensitiv) entstehen ab dem fünften Jahr nach der Erstdiagnose, oft als Tumorabsiedlungen (Tochtergeschwüre/Metastasen) in anderen Organen.

Rückfallrisiko bei frühem ER+ Brustkrebs

Wichtig ist: Hierbei handelt es sich um Risikoangaben, die sich an Durchschnittswerten orientieren. Die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls hängt von der Frage ab, wie hoch das Risiko in jedem einzelnen Fall ist.

Wie wird Ihr individuelles Rückfallrisiko ermittelt?

1. Biologische Eigenschaften des Tumors

- Brustkrebs-Subtyp: Der häufigste Brustkrebs-Subtyp ist der duktale Brustkrebs, der von den Zellen der Milchgänge ausgeht. Beim lobulären Brustkrebs, der zweithäufigsten Form von Brustkrebs, gehen die Zellveränderungen von den Drüsenläppchen aus.

- Rezeptortyp: Der Hormonrezeptorstatus z. B. gibt im Falle des hormonrezeptor-positiven (HR+) Brustkrebs an, dass der Tumor auf Hormone wie Östrogen (ER+) oder Progesteron (PR+) anspricht.

- Wachstumsverhalten und -geschwindigkeit: Der sogenannte Differenzierungsgrad beschreibt, wie stark sich die Tumorzellen von gesunden Zellen unterscheiden (G1–G3, wobei G3 einem schlecht differenzierten, aggressiv wachsenden Tumor entspricht). Ein wichtiger Marker ist der Ki-67-Proliferationsindex: Ein hoher Wert deutet auf eine schnelle Teilung der Tumorzellen hin.

2. Stadium des Ersttumors

- Größe des Tumors („T“ in der TNM-Klassifikation): Größere Tumoren gehen oft mit einem höheren Rückfallrisiko einher.

- Lymphknotenbefall („N“ in der TNM-Klassifikation): Auch bei keinem (N0) oder minimalem Befall (N1) kann ein höheres Rückfallrisiko bestehen, wobei das Risiko mit steigender Anzahl befallener Lymphknoten zunimmt.

3. Persönliche Faktoren

- Alter: Das Rückfallrisiko und die Therapieoptionen können vom Alter der Patientin beeinflusst werden.

- Allgemeiner Gesundheitszustand: Begleiterkrankungen oder die allgemeine körperliche Verfassung spielen ebenfalls eine Rolle.

Prof. Dr. med. Lux erklärt in diesem Video, wie das persönliche Rückfallrisiko bei Brustkrebs ermittelt wird und welche Bedeutung diese Einschätzung für die Wahl der anschließenden Therapie hat.

Was beeinflusst das Risiko eines Rückfalls bei Brustkrebs? Prof. Dr. med. Lux erklärt die wichtigsten Risikofaktoren im Video.

Klarheit schaffen und gemeinsam entscheiden!

Ihr individuelles Risiko zu kennen, ist der beste Weg, um gemeinsam mit Ihrem Behandlungsteam zu entscheiden, ob und welche zusätzlichen Behandlungen Sie benötigen, um die bestmögliche Versorgung für Sie sicherzustellen. Auch wenn Sie sich noch nicht vollständig bereit fühlen, sich mit dem Thema Rückfallrisiko auseinanderzusetzen, kann ein offenes Gespräch mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt dabei helfen, Klarheit für die nächsten Schritte zu gewinnen.

Wichtige Fragen für Ihr Arztgespräch

Eine offene und gut vorbereitete Kommunikation hilft Ihnen, aktiv an der Entscheidungsfindung mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt teilzunehmen. Nutzen Sie unsere praktische Checkliste mit Tipps zur Vorbereitung auf das Gespräch sowie Fragen zu Ihrer Diagnose, zu Ihren Therapiemöglichkeiten, Ihrem persönlichen Rückfallrisiko und zur Nachsorge. Wichtige Fragen sind zum Beispiel:

- Wie hoch ist mein individuelles Rückfallrisiko nach der Erstbehandlung?

- Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es, um mein Rückfallrisiko zu minimieren?

- Was kann ich selbst tun, um mein Rückfallrisiko zu senken (z. B. Ernährung, Bewegung, Therapietreue)?

Gemeinsam Entscheidungen zu treffen, bedeutet, dass Sie Ihre Fragen und Prioritäten einbringen und Ihr Behandlungsteam sein Fachwissen mit Ihnen teilt. Denn nur, wenn Sie umfassend informiert sind, können Sie Ihre Zukunft aktiv mitgestalten.

Besprechen Sie Ihre Therapiemöglichkeiten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Brustkrebs im Frühstadium zu behandeln. Erfahren Sie mehr über moderne Therapiemöglichkeiten, sodass Sie gemeinsam mit Ihrem Behandlungsteam die beste Strategie für sich finden können.

Adjuvante Therapien

Nach der Erstbehandlung wie Operation oder Strahlentherapie gibt es zusätzliche Maßnahmen, um das Rückfallrisiko bei frühem HR+/HER2- Brustkrebs zu senken. Diese sogenannten adjuvanten Therapien sind darauf ausgerichtet, verbleibende Krebszellen in ihrem Wachstum zu hemmen oder ihre Ausbreitung zu verhindern.

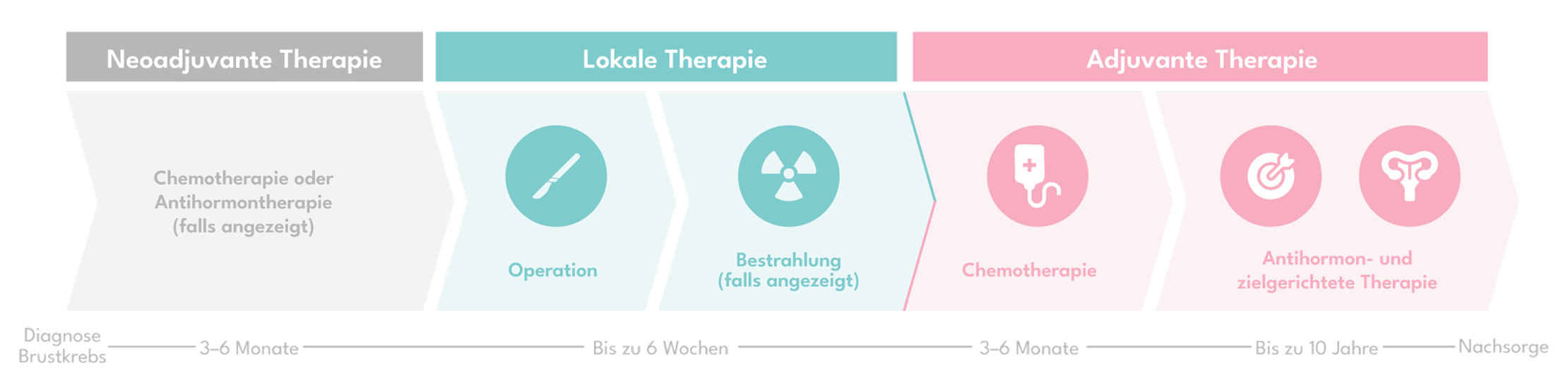

Möglicher Therapieverlauf

Therapieverläufe sind individuell und können von der Dauer und Reihenfolge abweichen. Wenn nach der Operation sowohl eine Chemotherapie als auch eine Bestrahlung angezeigt ist, wird in den meisten Fällen zuerst die Chemotherapie durchgeführt.

Neoadjuvante Therapie: Behandlung vor der Operation, um den Tumor zu verkleinern oder die Operation zu erleichtern. Adjuvante Therapie: Behandlung nach der Operation, um mögliche verbliebene Krebszellen zu bekämpfen und das Rückfallrisiko zu senken.

Chemotherapie

Bei der Chemotherapie kommen „Zellgifte“ (sogenannte Zytostatika) zum Einsatz, die vor allem sich schnell teilende Zellen angreifen und zerstören, um so das Krebswachstum zu stoppen, wobei auch gesunde Körperzellen darunter leiden. Die Behandlung erfolgt in Zyklen mit Infusionen und Pausen, die sich meist über 18 bis 24 Wochen erstrecken.

Antihormontherapie

Die Antihormontherapie kommt bei hormonsensitiven Brustkrebstumoren zum Einsatz, die weibliche Hormone nutzen, um ihr Wachstum zu beschleunigen. Diese Therapieform verhindert, dass ruhende Krebszellen die Hormone erhalten, die sie zum Wachsen benötigen.

Dies kann durch die Blockade der Hormonrezeptoren mit sogenannten Antiöstrogenen erfolgen, welche über einen Zeitraum von meist mindestens fünf Jahren eingenommen werden.

Postmenopausale Frauen erhalten häufig Aromatasehemmer, die das Enzym Aromatase blockieren und so die Östrogenproduktion in Organen wie der Leber, den Nebennieren oder im Fettgewebe stoppen. Üblicherweise erfolgt diese Behandlung über einen Zeitraum von mindestens fünf bis zu zehn Jahren. Bei prämenopausalen Frauen können Antiöstrogene gegeben werden. Besteht ein erhöhtes Rückfallrisiko, so können Antiöstrogene oder Aromatasehemmer in Kombination mit GnRH-Analoga (Geschlechtshormon-freisetzendes Hormon-Analoga) angewendet werden. GnRH-Analoga, auch LHRH-Analoga genannt, werden eingesetzt, um die Hormonproduktion in den Eierstöcken zu unterdrücken.

Welche Wirkstoffklasse und Behandlungsdauer für die Antihormontherapie am besten geeignet sind, richtet sich stets nach der individuellen Situation.

Zielgerichtete Therapien

Zusätzlich zur Antihormontherapie können bei geeigneten Patientinnen zielgerichtete Therapien wie CDK4/6-Hemmer eingesetzt werden. Die Therapie mit einem CDK4/6-Hemmer kann in einem begrenzten Zeitraum auch noch nach Beginn einer Antihormontherapie hinzugefügt werden. Diese Therapien sind darauf ausgerichtet, gezielt das Wachstum von Krebszellen zu verhindern. Sie greifen spezifische Mechanismen in der Zellteilung an und verhindern, dass verbleibende, ruhende Krebszellen aktiv werden und sich vermehren. Sie werden in Kombination mit Antihormontherapien wie Aromatasehemmern eingesetzt und werden in der Regel über mehrere Jahre eingenommen, um das Rückfallrisiko bei frühem HR+/HER2- Brustkrebs zu minimieren.

Basierend auf Ihrem individuellen Rückfallrisiko schätzt Ihr Behandlungsteam ab, welche Therapiekombination für Sie am besten geeignet ist. Dabei werden auch mögliche Nebenwirkungen und deren Einfluss auf Ihren Alltag berücksichtigt. Daher sollte die Therapieentscheidung stets in enger Abstimmung zwischen Ihnen und Ihrem Behandlungsteam getroffen werden.

Es ist wichtig, dass Sie sich über die möglichen Nebenwirkungen der Therapien informieren und gemeinsam mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt die richtige Balance zwischen Wirkung und Lebensqualität finden.

Therapietreue: Regelmäßige Einnahme der Medikamente

Ein entscheidender Faktor zur Reduktion Ihres Rückfallrisikos bei Brustkrebs ist die konsequente Einnahme der Medikamente, die Ihr Behandlungsteam verordnet hat. Dies gilt besonders für die ersten drei bis fünf Jahre nach der Erstdiagnose, wenn das Rückfallrisiko am höchsten ist. Die sogenannte Therapieadhärenz oder Therapietreue ist entscheidend, um den maximalen Nutzen aus der Behandlung zu ziehen. Ein vorzeitiger Abbruch kann das Rückfallrisiko erhöhen und die Langzeitprognose verschlechtern. Das sollten Sie umso mehr berücksichtigen, wenn Nebenwirkungen auftreten und Sie am liebsten auf die Medikamente verzichten möchten. Sprechen Sie frühzeitig mit Ihrem Behandlungsteam darüber, um gemeinsam eine Lösung zu finden, mit der Sie Ihre Therapie erfolgreich fortsetzen und Ihre Lebensqualität bewahren können.

Dranbleiben ist wichtig – in jeder Hinsicht!

Dranbleiben ist ein entscheidender Faktor, um Ihr Rückfallrisiko nach einer Brustkrebsdiagnose zu senken. Dies bedeutet nicht nur, die verordneten Medikamente regelmäßig einzunehmen, sondern auch, aktiv an Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden zu arbeiten.

Maßnahmen wie eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und Stressbewältigung können den Erfolg Ihrer Therapie unterstützen. Das können Sie selbst tun:

- Achten Sie auf eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Ballaststoffen, hochwertigen Eiweißen und gesunden Fetten, um Ihren Körper mit allen wichtigen Nährstoffen zu versorgen.

- Vermeiden Sie zugesetzten Zucker und stark verarbeitete Lebensmittel.

- Trinken Sie ausreichend, sodass Ihr Energielevel nicht absinkt.

- Regelmäßige körperliche Aktivität, wie etwa tägliche Spaziergänge, Yoga oder Schwimmen, sind gut für die Fitness und stärken Ihr Immunsystem.

- Entspannungstechniken wie Achtsamkeitsübungen, Meditation oder gezielte Atemtechniken stärken Ihre mentale Widerstandskraft.

Dranbleiben heißt, aktiv auf sich selbst zu achten – für Ihre körperliche und mentale Gesundheit und für ein möglichst rückfallfreies Leben.

Das könnte Sie auch interessieren:

Arztbesuche

Gut betreut zu sein – im gesamten Verlauf der Erkrankung – ist für jede Patientin wichtig. Hier erfahren Sie, was zertifizierte Brustkrebszentren oder Schwerpunktpraxen sind und wie Sie diese finden können.

Diagnose Brustkrebs

Wenn der Verdacht auf „frühen Brustkrebs“ besteht oder die Diagnose frisch gestellt wurde, kann das herausfordernd sein. Hier erfahren Sie mehr über die verschiedenen Diagnosemethoden und was sie bedeuten.

Nachsorge

Die Nachsorge ist ein wichtiger Bestandteil Ihrer Behandlung, um Ihre Gesundheit langfristig zu sichern. Erfahren Sie hier, welche Untersuchungen regelmäßig stattfinden sollten.

Ernährung bei Brustkrebs

Warum eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung auch bei Krebs unterstützend sein kann, lesen Sie hier.

Bewegung bei Brustkrebs

Welche positiven Auswirkungen Bewegung auf Ihr Leben mit Brustkrebs haben kann und welche Sportarten besonders geeignet sind, erfahren Sie hier.

Medizinischer Infoservice

Es sind noch Fragen offen? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Tel.: 0911 – 273 12 100b

Fax: 0911 - 273 12 160

bMo. – Fr. von 08:00 bis 18:00 Uhr

Quellen

https://www.krebsinformationsdienst.de/brustkrebs/chemotherapie (zuletzt aufgerufen am 21.01.2025)

https://www.krebsinformationsdienst.de/brustkrebs/hormontherapie (zuletzt aufgerufen am 21.01.2025)

https://www.onko-portal.de/basis-informationen-krebs/krebsarten/brustkrebs/therapie/molekularbiologische-therapie.html (zuletzt aufgerufen am 21.01.2025)

https://www.krebsinformationsdienst.de/zielgerichtete-krebstherapie (zuletzt aufgerufen am 21.01.2025)

https://www.krebsinformationsdienst.de/brustkrebs/zielgerichtete-therapie (zuletzt aufgerufen am 21.01.2025)

https://www.medmedia.at/spectrum-onkologie/compliance-am-beispiel-mammakarzinom/ (zuletzt aufgerufen am 21.01.2025)

Stiftung Deutsche Krebshilfe: Die blauen Ratgeber – Ernährung bei Krebs (Broschüre), unter: https://www.krebshilfe.de/infomaterial/Blaue_Ratgeber/Ernaehrung-bei-Krebs_BlaueRatgeber_DeutscheKrebshilfe.pdf (zuletzt aufgerufen am 21.01.2025)